| 文章顶部单独广告 |

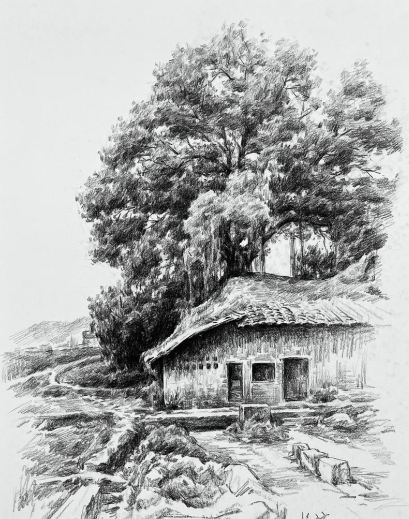

素描风景,其实是一种关于“看”与“不看”的修行。清晨推开窗,远山被雾气轻轻揉皱,近处的老槐把影子投进未干的石板上,像一枚被岁月遗忘的印章——这满当当的世界,若一笔不落,只会沦为琐碎的复写;若一窍不通,又只剩空洞的符号。于是,画家像一位沉默的编辑,在浩大的自然原稿里删繁就简,把风声、鸟啼、雾气与心跳,一并压进一张薄纸的经纬。取舍的刀锋从此落下:留一座山脊的傲骨,弃整片灌木的絮叨;留一条河湾的婉转,弃无数卵石的争吵。大景可纳千里,小景可藏一芥,关键在于让“看见”与“看不见”同时发声,让空白处长出回声。正如中国画论里那句“计白当黑”,素描亦如此:空白不是缺席,而是让光线、空气与想象得以通行的回廊;黑灰不是终点,而是为山水铸魂的锚点。于是,一方小小画幅,便拥有了“可游可居”的辽阔,也拥有了“一花一世界”的幽深。

当画面真正铺展开,取舍的哲学便化作一套可触、可量、可呼吸的方法。第一步永远谦卑:一条轻若游丝的地平线,像远古的盟约,把天与地分开,也把画家的目光与心跳分开。接着,远山以几乎透明的线条浮出,层层推远,像谁在纸的背后轻声叹息;那是最初的“舍”——把千峰万仞简化为几笔轮廓,让山体的重量靠留白来托举。随后,在最近一层山脊的背后,树影被排成低缓的合唱,统一于一片灰调的朦胧;它们不再是一棵棵倔强的个体,而是一条柔软的帷幕,把视线温柔地挡在“中景”之外。此刻,近景才像主角一样登场:老树的节疤、碎石的棱角、草茎的倒伏,被铅笔的侧锋一一认领,调子渐浓,仿佛空气开始有了重量。空气透视在此刻显形——近景的暗部像未说出口的密语,中景的灰部像被风稀释的往事,远景的亮部则像一声悠长的道别,层层褪淡,直至与纸白融为一体。最终,画家回到“取”的顶峰:在主体物上深入刻画,把树皮皲裂的触感、瓦片翘起的角度、水波折断的反光,一一唤醒;而其余部分则继续留在半睡半醒之间,让“虚”成为“实”的回声,让“舍”成为“取”的放大镜。于是,一幅风景素描不再是地理的复刻,而是时间与心绪的合谋:它可能留下一座废弃的磨坊,却省略整条喧嚣的公路;它可能放大一块苔痕的翠,却忽略整片荒原的枯——在铅笔的沙沙声里,世界被重新立法,万物各安其位。

然而,再精妙的方法也需回到“观看”的源头。很多人误以为风景素描的终点是“画完”,于是急于填满每一寸纸,却忘了留白本身也是一条河流,让观者的目光得以顺流而下,抵达画外之景。真正的注意事项只有两条:一是“分层”,二是“呼吸”。分层,不是机械地把画面切成上中下三块,而是让近、中、远各自拥有独立的体温:近景是炽热的,可以容纳最尖锐的笔触;中景是温存的,只需给出概括的拥抱;远景是冷冽的,最好让它在纸面轻轻蒸发。呼吸,则是对空气透视的终极礼赞——地平线不仅分割天地,也暗示着一层看不见的“气墙”,它让远处的山比近处的树更蓝、更轻、更难以触及;调子一旦违背这条呼吸的节奏,再华丽的排线也会瞬间坍缩成僵硬的浮雕。所以,落笔之前,不妨先闭眼三分钟,听风从哪个方向赶来,闻草木把哪一缕清香推向前台;让瞳孔先经历一次“虚化”,把杂乱的枝桠过滤成抽象的形状,再让铅笔去追问:哪一处值得被时间铭记,哪一处可以随风而逝?当最后一笔灰调轻轻拂过纸面,你会听见画面深处传来一声极轻的“咔嗒”——那是取舍的锁扣合上的声音,也是自然与心灵终于达成和解的暗号。此刻,你把铅笔搁下,纸上的风景却仍在继续生长:留白的云慢慢飘远,被舍去的灌木在观者的想象里重新发芽,而那条浅浅的地平线,像一道未愈合的伤口,让光从画外持续涌入——素描风景,至此才完成它真正的使命:不是再现世界,而是让世界在每一次凝视中,重新诞生。

| 文章底部单独广告 |